更新日: 2024年10月24日

・梅毒では痒みや痛みはない薄い紅色の斑点のような皮疹が顔や手足や体幹に出現する

・治療しなくても症状は自然と消えるが、治癒せずに細菌は体内に残り、進行していく

・治療しないと進行するため、早期発見・治療のためにも適切な検査と治療が重要である

目次

☑ 即日診断・即日治療(治療のみも可)

☑ 結果のネット照会

☑ プライベート個室診療

感染者の粘液に含まれた「梅毒トレポネーマ」が非感染者の小さな傷口など皮膚や粘膜から体内に侵入することで感染します。体内に侵入した「梅毒トレポネーマ」がリンパ節まで到達し、血液を巡り全身に広がり、症状の範囲も時間が経つにつれて全身に現れます。

梅毒は性行為やそれに準ずる行為によって、感染部位と粘膜や皮膚の直接の接触によって感染します。通常のセックスの他、オーラルセックスやアナルセックス、キスで感染する場合もあります。

梅毒は空気感染せず、日常的な接触で感染する確率はほとんどないと言われていますが、性行為による感染以外にも梅毒は赤ちゃんに感染する母子感染を起こす場合があります。

赤ちゃんが母体内で胎盤を通して感染したものを先天梅毒と呼び、流産のリスクを高め、無事出産を迎えても様々な症状や障害を起こす場合があります。それ以外で感染したものを後天梅毒と呼びます。

梅毒は感染後、約1週間から13週間の潜伏期間を経て発症することが多いです。 現在では、比較的早期から治療を開始する例が多く、抗生物質が有効であることなどから、第3期、第4期に進行することはほとんど見られません。

梅毒は皮膚や粘膜の小さな傷から「梅毒トレポネーマ」(Treponema pallidum=TP)が侵入することによって感染し、血液によって全身に広がり、全身に様々な症状が出てくる慢性の感染症です。

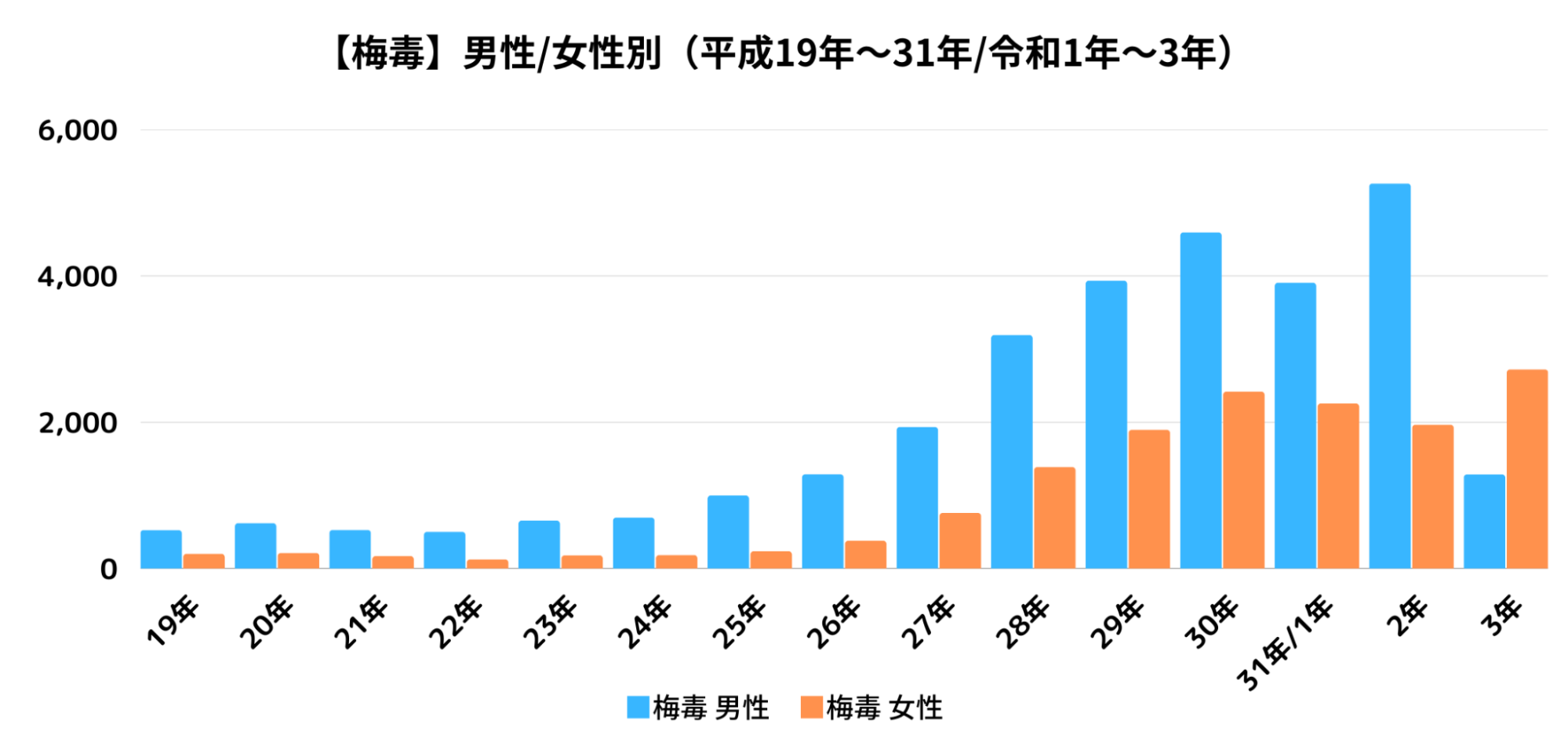

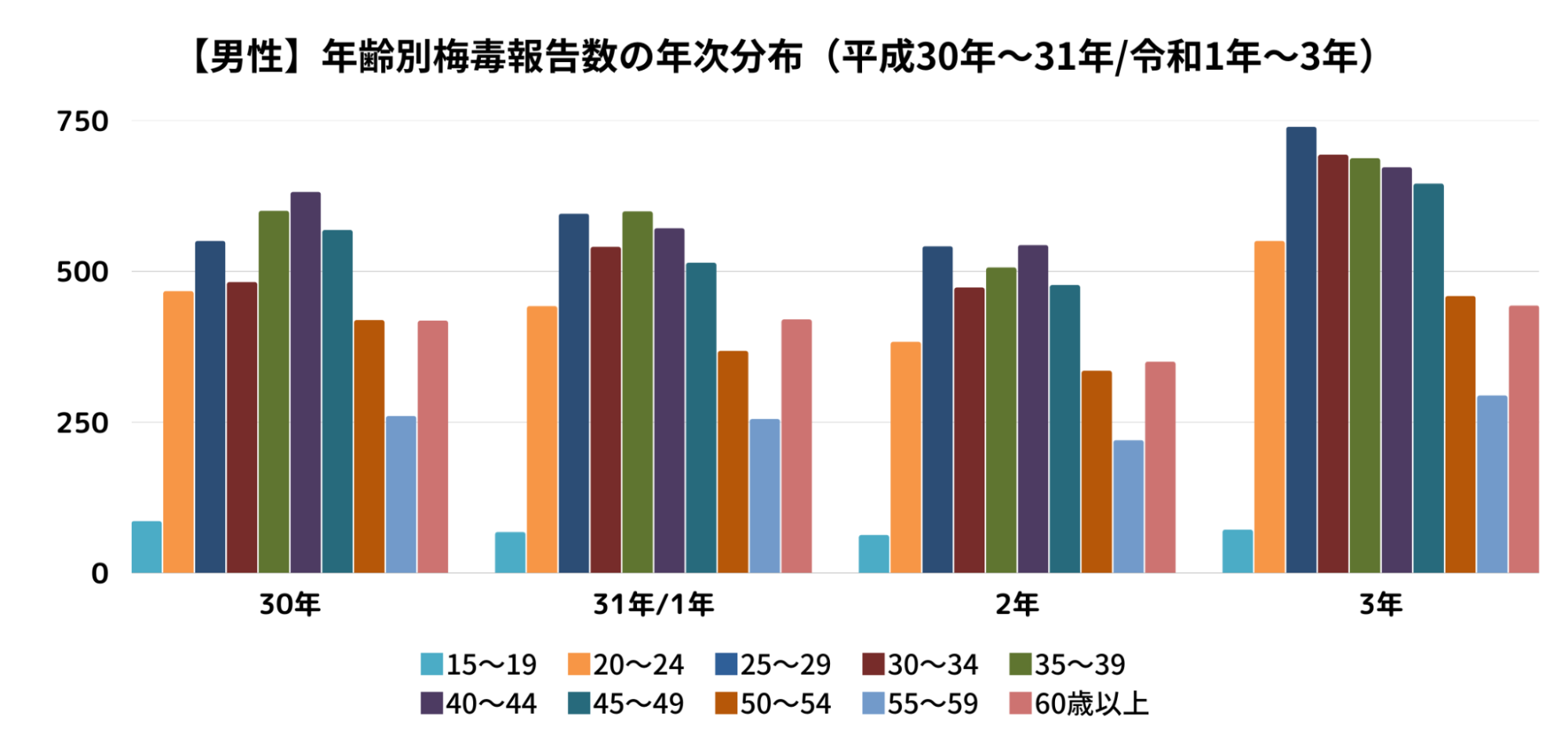

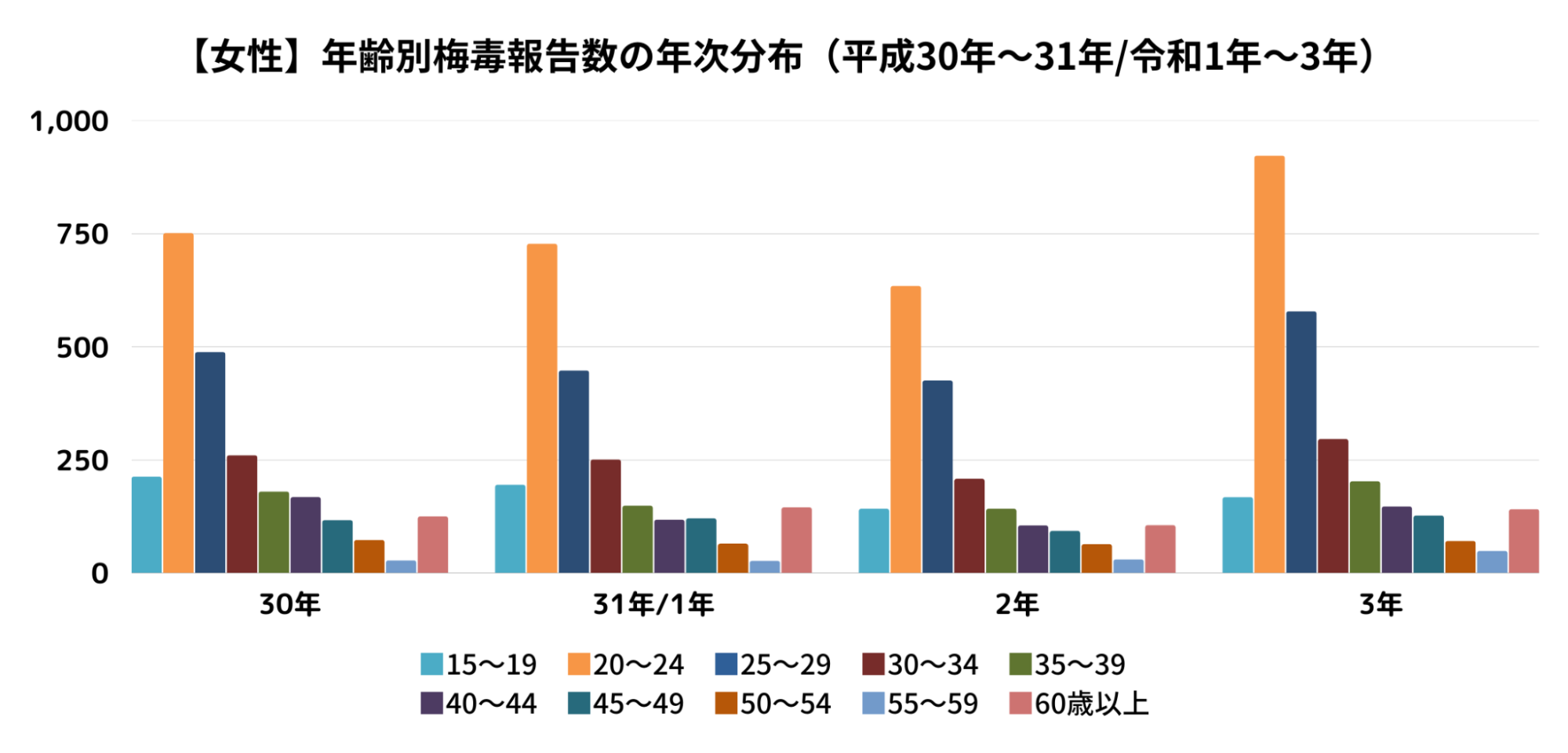

国内では平成26年から報告数が急激に増加しており、注目されている疾患です。

男性は年齢問わず感染が多くなっており、女性は20代の感染が多くなっている状況です。

情報元:国立感染症研究所(数値を当方でグラフにしました)

梅毒は感染後に適切な治療が行われず治癒もしなかった場合に、潜伏期間を経て臨床症状の特徴から1期、2期、 3期、 4期と進行するにつれて症状も変化します。

感染後の潜伏期は約3週間で、1期から特徴的な症状が現れ始めます。

1期では性器や肛門、口唇などの感染部位に「初期硬結」が見られます。

その後、初期硬結の周辺に潰瘍が生じ「硬性下疳」になります。

・初期硬結(しょきこうけつ)

周辺の皮膚が傷となり潰瘍になります。痒みや痛みを伴わないことが多いです。

・硬性下疳(こうせいげかん)

硬く小さな円形で痛みを伴わないことが多いです。

赤い盛り上がった発疹が出現し、突然えぐれたような傷に変化することがあります。

・無痛性横痃(むつうせいおうげん)

初期硬結や硬性下疳の後に、感染部位に近いリンパ節が腫れます。

痛みを伴わないことが多く、治療しなくても時間の経過により無症状になる場合があります。

これらに共通して痛みや痒みといった症状が伴わないことが多く、見えにくい部位に症状ができた際には気づかないこともあります。

男性:亀頭や陰茎、冠状溝(亀頭と陰茎の間の部分)、性器周辺の皮膚

女性:膣内、大陰唇・小陰唇周辺の皮膚

また、男女共に口唇などにできる場合もあります。

1期は放置していても、2〜3週間でこれらの症状は消え、3週〜3か月を経過して、次の2期に入るまでは無症状の潜伏期に入ります。

ただし、HIV感染者では免疫力が低下しているため、1期の症状が2期まで続き、潜伏期に入らないことがあります。

2期に進行すると、1期と同様に痒みや痛みを伴わないことが多いですが、手のひらや足の裏など全身の皮膚や粘膜に発疹などの症状が見られます。

・バラ疹

発疹が胴体を中心に顔や四肢、手のひらや足の裏に出現します。

・丘疹

薄い紅色の発疹が胴体を中心に顔や四肢、手のひらや足の裏に出現します。

・扁平コンジローマ

尖圭コンジローマとは異なり、梅毒への感染が原因となって出現するイボ。

・嚢胞性梅毒

胴体を中心に顔や四肢、手のひらや足の裏に出現する膿を含んだイボ。

・脱毛

頭皮やまつ毛に脱毛が見られます。

・梅毒性白斑

皮膚の一部や複数の部位で白くなります。

・爪炎

手や足の爪が赤く腫れます。

・粘膜疹

口唇を中心に薄い紅色の斑点や白く腫れます。

・アンギーナ

扁桃の周辺が赤く腫れます。

男性・女性:顔、腕、脚、手のひら、足の裏、腹部、背中、陰部や肛門の周辺

男女共に口唇などにできる場合もあり、症状が現れる部位は共通しています。

1期と同様に症状は時間の経過によりなくなりますが、無症状でも梅毒が治癒しているわけではなく、治療が必要となります。

通常は2期まで梅毒が判明して治療が行われることが多いです。検査・治療をせずに放置していた場合は、3期へと進行します。

3期へと進行すると、1・2期とは異なる症状が見え始めます。

皮膚だけでなく、骨・筋肉・肝臓や腎臓など臓器にも、硬いしこりやゴムような腫れものができ、それらは周りの細胞を破壊していきます。

・結節性梅毒

皮膚・骨・筋肉、肝臓や腎臓などに硬いしこりやゴムのような腫れものができます。

鼻骨の周辺にできるゴムのような腫れものは鞍鼻ともいわれています。

鼻骨の周辺にできる鞍鼻は、鼻の欠損に繋がるリスクを引き起こします。

しかし現在、国内では2期までに判明して治療することが多く、3期まで梅毒が進行してしまう症例は少ないです。

4期まで進行すると、日常生活に支障をきたす症状が見え始めます。

最悪の場合、死に至るような深刻な症状を引き起こす場合もあります。

・心血管梅毒

梅毒への感染が原因となり、主に動脈硬化により血管の内腔が狭まり臓器へ酸素を含んだ血液が供給できなくなります。

その結果、心臓発作や脳卒中を引き起こすリスクもあります。

・進行麻痺

脳にある大脳・小脳・脳幹や脊髄に神経障害を引き起こし、頭痛や発音の不明瞭、脳の障害や老衰による知的・精神的能力が失われる症状が見られます。

また、記憶障害や思考力の低下、妄想などの症状も進み、全身麻痺に至る場合もあります。

・脊髄癆

梅毒の症状が脊髄まで進行し、全身の痛み・瞳孔異常・歩行障害・感覚障害や排尿障害を引き起こす中枢神経の慢性な疾患です。

現在では医療の発達により、早期での発見・治療を行うことができています。

また、昔とは異なり死に至る・治らない病気ではなくなり、4期まで梅毒が進行する症例は少ないです。

しかし、症状の出ない「無症候性梅毒」の状態のまま、長年に渡って感染に気付かないという場合も考えられますので、注意が必要です。

気になる症状がある場合だけでなく、症状がなくても不安な行為等があった際は、検査を受けることを検討してください。

梅毒は性行為またはそれに準ずる行為によって感染します。

しかし、妊婦が感染している場合、梅毒の原因となる細菌が胎盤を通過すると、出生前の赤ちゃんも感染することがあります。

赤ちゃんが梅毒に感染した状態で生まれた場合、先天梅毒と呼ばれます。

これらに感染していると死産や早産または新生児死亡を引き起こすことがあります。

赤ちゃんには梅毒の症状がないこともありますが、症状のある赤ちゃんの場合、先天梅毒の症状は早期または晩期に分類されます。

生後3ヶ月以内に症状が現れるときに言われます。大きい水ぶくれや発疹が掌と足の裏に現れ、鼻や口の周りなどには盛り上がったようなこぶができます。

また、赤ちゃんが十分に発育しないこともあり、 口の周りがひび割れ、粘液、膿や血液が鼻から流れてくる場合もあります。

ほとんどがリンパ節、肝臓、脾臓が腫大し、まれに眼や脳の炎症、けいれん発作、髄膜炎、知的障害が起こります。

生後8ヶ月以内に、骨や軟骨、特に長管骨と肋骨の炎症により、赤ちゃんは動きが制限され、骨の発達がうまくいかなくなる場合もあります。

生後2年より後に症状が現れるものをいいます。

鼻や口に潰瘍ができ、骨が正常に成長しなくなる場合があります。

眼の異常は、失明や角膜の瘢痕をもたらすことがあります。

また、歯や顔の骨の発達にも異常がみられ、難聴はどの年齢でも引き起こる可能性があります。

潜伏梅毒は検査で感染の判定を受けても症状が見られない状態です。感染後1年以内のものを早期潜伏梅毒と呼び、感染後1年以降を後期潜伏梅毒と呼んでいます。潜伏梅毒は無症状でありながら進行する梅毒です。この「無症候性梅毒」は検査でのみ判定されますが、実際には症状が現れないため、感染に気づかず放置している人も多いです。そのため、症状が無くても検査で治療対象と判定される場合は、適切な治療を行うことが重要です。

神経梅毒は潜伏期から第4期に関係なく起こる可能性があります。早期神経梅毒は髄膜炎や脳梗塞が見られることが多く、晩期神経梅毒では脊髄癆や進行麻痺が見られることがあります。

感染から数年〜数十年が経過している梅毒を晩期顕症梅毒と呼ばれ、ゴム腫等の症状が見られることもあります。しかし、感染後数年~数十年の経過を見ることは現代では稀であり、晩期顕症梅毒が見られることが稀です。ここまで進行した梅毒は晩期神経梅毒(脊髄癆や進行麻痺等)になる可能性もありますが、これらの症状は現在ではほとんどない可能性が高いです。

また、神経梅毒でも早期の中枢神経系に浸潤した状態や眼梅毒や耳梅毒といわれるものは、どの病期でも起こりうると考えられており、稀ではなく進行していなくても起こるものになります。

梅毒に感染しているか不安に感じている、感染症に心当たりがある、梅毒に良く見られる症状が出ている方は、保健所もしくは医療機関で検査することができます。

しかし、保健所では検査から治療までできないため、適切な検査から治療まで行える医療機関を受診することをおすすめします。

性病は早期発見から治療を行うことが最も重要です。そして症状だけでは性病の感染有無を正確に判定することは難しく、他の性病もしくは同時に複数の性病に感染している可能性もあります。

症状の有無に関わらず心当たりがあるときは、医療機関で検査を受けることが大切です。

今回は「梅毒」について解説しました。

もし、今回紹介した具体的な症状に当てはまる、もしかしたら梅毒に感染しているかもしれないと少しでも感じた方は、当クリニックでも検査を受けることができますので、お気軽にご相談ください。